『門』は難しい小説だと思う。独特の浮遊感があり、夫婦の生活に密着しているはずなのに生活している感じがしない。例えて言えば、生きているはずなのに黄泉の世界で暮らしているような感覚である。主人公か座禅に行く場面があるというので、なぜ座禅に行く気になったのかが気になり、今回10年ぶりに再読した。

主人公の野中宗助は役所勤めをしているが、今日の平凡サラリーマンと同様、日曜の終わりになると悲しくなるタイプの人間である。

今日の日曜も、暢びりした御天気も、もうすでにおしまいだと思うと、少しはかないようなまた淋しいような一種の気分が起って来た。そうして明日からまた例によって例のごとく、せっせと働らかなくてはならない身体だと考えると、今日半日の生活が急に惜しくなって、残る六日半の非精神的な行動が、いかにもつまらなく感ぜられた。

※引用は青空文庫より。以下同様

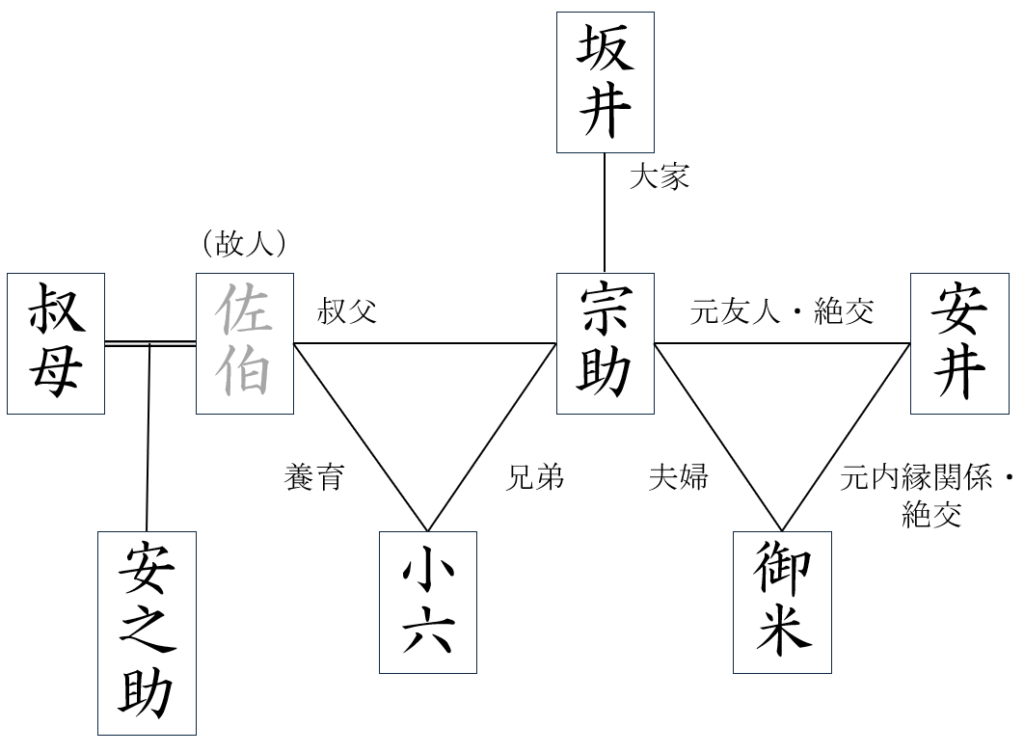

宗助は妻の御米と二人で暮らしている。一応ボクなりに人物相関図を書けば次の通りだ。

宗助と御米は仲睦まじい夫婦だ。とても仲睦まじい夫婦だ。しかしその仲睦まじさには裏がある。彼らには仲睦まじくならざるをえない事情があるのである。それは御米のかつての内縁の夫であり、宗助のかつての大学の友人・安井の存在である。

彼らは人並以上に睦ましい月日を渝らずに今日から明日へと繋いで行きながら、常はそこに気がつかずに顔を見合わせているようなものの、時々自分達の睦まじがる心を、自分で確と認める事があった。その場合には必ず今まで睦まじく過ごした長の歳月を溯のぼって、自分達がいかな犠牲を払って、結婚をあえてしたかと云う当時を憶い出さない訳には行かなかった。彼らは自然が彼らの前にもたらした恐るべき復讐の下に戦きながら跪ずいた。同時にこの復讐を受けるために得た互の幸福に対して、愛の神に一弁の香を焚く事を忘れなかった。彼らは鞭たれつつ死に赴くものであった。ただその鞭の先に、すべてを癒やす甘い蜜の着いている事を覚ったのである。

二人はそれから以後安井の名を口にするのを避けた。考え出す事さえもあえてしなかった。彼らは安井を半途で退学させ、郷里へ帰らせ、病気に罹らせ、もしくは満洲へ駆りやった罪に対して、いかに悔恨の苦しみを重ねても、どうする事もできない地位に立っていたからである。

二人はとかくして会堂の腰掛にも倚らず、寺院の門も潜らずに過ぎた。そうしてただ自然の恵から来る月日と云う緩和剤の力だけで、ようやく落ちついた。時々遠くから不意に現れる訴も、苦しみとか恐れとかいう残酷の名を付けるには、あまり微かに、あまり薄く、あまりに肉体と慾得を離れ過ぎるようになった。必竟ずるに、彼らの信仰は、神を得なかったため、仏に逢わなかったため、互を目標として働らいた。互に抱き合って、丸い円を描き始めた。彼らの生活は淋しいなりに落ちついて来た。その淋しい落ちつきのうちに、一種の甘い悲哀を味わった。

しかし、ひょんな機会に宗助はある事実を知ってしまう。それは、あの安井が大家の家にやってくるということだった。そのせいで、時間の経過という治癒剤でしのいでいた心の傷が、再びズキズキと痛みだすのである。

彼は黒い夜の中を歩るきながら、ただどうかしてこの心から逃れ出たいと思った。その心はいかにも弱くて落ちつかなくって、不安で不定で、度胸がなさ過ぎて希知に見えた。彼は胸を抑えつける一種の圧迫の下に、いかにせば、今の自分を救う事ができるかという実際の方法のみを考えて、その圧迫の原因になった自分の罪や過失は全くこの結果から切り放してしまった。その時の彼は他の事を考える余裕を失って、ことごとく自己本位になっていた。今までは忍耐で世を渡って来た。これからは積極的に人世観を作り易えなければならなかった。そうしてその人世観は口で述べるもの、頭で聞くものでは駄目であった。心の実質が太くなるものでなくては駄目であった。

彼は行く行く口の中で何遍も宗教の二字を繰り返した。けれどもその響は繰り返す後からすぐ消えて行った。攫んだと思う煙が、手を開けるといつの間にか無くなっているように、宗教とははかない文字であった。

宗教と関聯して宗助は坐禅という記憶を呼び起した。昔し京都にいた時分彼の級友に相国寺へ行って坐禅をするものがあった。当時彼はその迂濶を笑っていた。「今の世に……」と思っていた。その級友の動作が別に自分と違ったところもないようなのを見て、彼はますます馬鹿馬鹿しい気を起した。

彼は今更ながら彼の級友が、彼の侮蔑に値する以上のある動機から、貴重な時間を惜しまずに、相国寺へ行ったのではなかろうかと考え出して、自分の軽薄を深く恥じた。もし昔から世俗で云う通り安心とか立命とかいう境地に、坐禅の力で達する事ができるならば、十日や二十日役所を休んでも構わないからやって見たいと思った。

要するに、これが宗助が座禅に赴いた理由である。これが、宗助が寺門をくぐった理由である。安井の来訪を前にして、宗助は御米にその来訪を打ち明けることがどうしてもできなかった。御米という精神の支えにすがることができなかった彼は、もはや宗教的安心にしか、頼れるところを見出しえなかったのである。しかし寺門をくぐったものの、彼が抱える問題、彼が通り抜けなければならない関門は、やはり依然として高いままだった。

自分は門を開けて貰いに来た。けれども門番は扉の向側にいて、敲いてもついに顔さえ出してくれなかった。ただ、「敲いても駄目だ。独りで開けて入れ」と云う声が聞えただけであった。彼はどうしたらこの門の閂を開ける事ができるかを考えた。そうしてその手段と方法を明らかに頭の中で拵えた。けれどもそれを実地に開ける力は、少しも養成する事ができなかった。したがって自分の立っている場所は、この問題を考えない昔と毫も異なるところがなかった。彼は依然として無能無力に鎖ざされた扉の前に取り残された。彼は平生自分の分別を便に生きて来た。その分別が今は彼に祟ったのを口惜く思った。そうして始から取捨も商量も容れない愚なものの一徹一図を羨んだ。もしくは信念に篤い善男善女の、知慧も忘れ思議も浮ばぬ精進の程度を崇高と仰いだ。彼自身は長く門外に佇立むべき運命をもって生れて来たものらしかった。それは是非もなかった。けれども、どうせ通れない門なら、わざわざそこまで辿りつくのが矛盾であった。彼は後を顧みた。そうしてとうていまた元の路へ引き返す勇気を有たなかった。彼は前を眺めた。前には堅固な扉がいつまでも展望を遮ぎっていた。彼は門を通る人ではなかった。また門を通らないで済む人でもなかった。要するに、彼は門の下に立ち竦んで、日の暮れるのを待つべき不幸な人であった。

この小説は秋に始まり、春に終わる。しかし、春になった時に宗助の念頭にあるのは、次の冬である。この男は、冬の門前に立ちすくむ男なのである。だが、その諦念を責めることは、私にはできないと思った。

コメント